封面新聞?dòng)浾?歐陽宏宇

作為全球科技創(chuàng)新的制高點(diǎn),人形機(jī)器人技術(shù)正成為未來產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。從全球范圍看,人形機(jī)器人技術(shù)專利哪家強(qiáng)?我國(guó)人形機(jī)器人技術(shù)又處于何種水平?

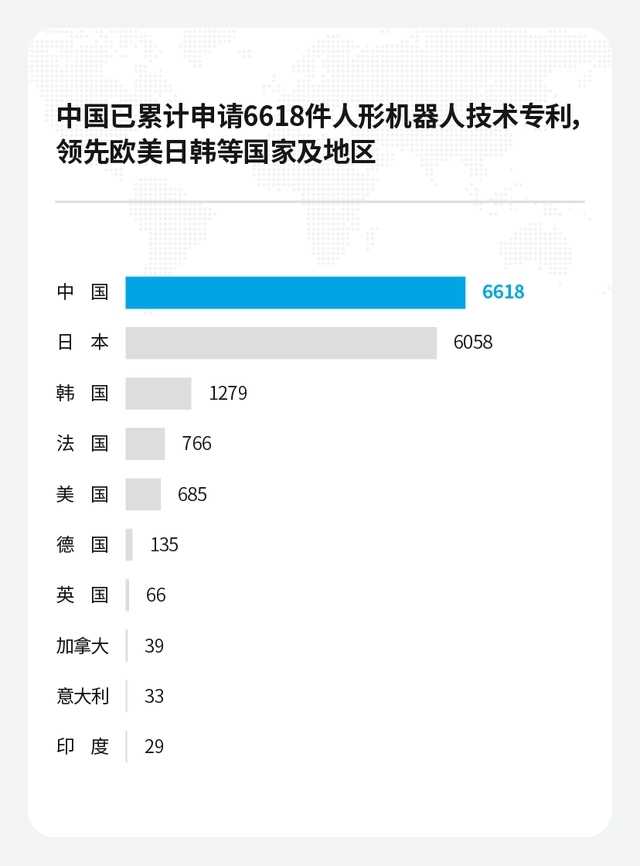

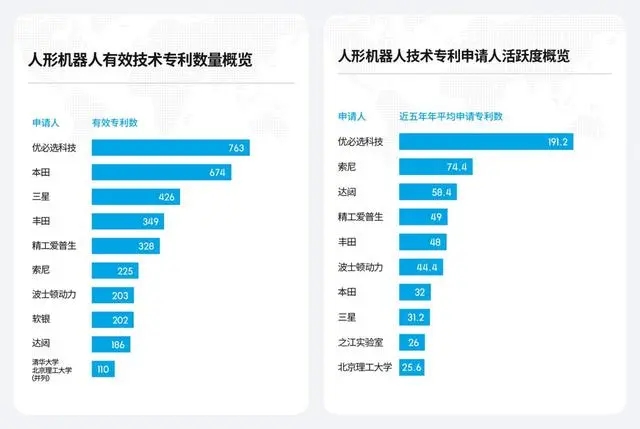

近日,人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人技術(shù)專利分析報(bào)告》顯示,中國(guó)在人形機(jī)器人技術(shù)專利方面的多個(gè)維度居全球前列。其中,中國(guó)人形機(jī)器人技術(shù)專利累計(jì)申請(qǐng)總量為6618件,超過日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家,排名全球第一;在有效發(fā)明專利上,也以1699件位居全球第二。優(yōu)必選科技、達(dá)闥、之江實(shí)驗(yàn)室、清華大學(xué)、北京理工大學(xué)等企業(yè)和高校為國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人技術(shù)專利主要申請(qǐng)人。

人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù),有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。本月初,工信部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出,到2025年,我國(guó)將初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系,“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破,整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。到2027年,人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升,形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系,構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài),綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

世界主要經(jīng)濟(jì)體也將人形機(jī)器人技術(shù)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。報(bào)告顯示,在人形機(jī)器人技術(shù)專利集中度上,中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)活力比發(fā)達(dá)國(guó)家更強(qiáng),自2014年來的專利集中度在20%-30%波動(dòng)。不過,與美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)家及地區(qū)相比,中國(guó)人形機(jī)器人專利的質(zhì)量仍與之存在差距。

隨著技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量不斷上升,我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地趨勢(shì)也在加快。報(bào)告顯示,自2015年以來,我國(guó)人形機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量大幅增長(zhǎng),本體結(jié)構(gòu)、智能感知、驅(qū)動(dòng)控制是技術(shù)專利主要布局的三個(gè)領(lǐng)域。

同時(shí),越來越多的企業(yè)、高校、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)持續(xù)投入人形機(jī)器人研發(fā),該領(lǐng)域的商業(yè)化步伐也在加快。報(bào)告顯示,優(yōu)必選科技、本田、索尼、豐田等企業(yè)為技術(shù)布局覆蓋度較為全面的申請(qǐng)人;其中,優(yōu)必選科技以763件有效專利排名第一,本田、三星分列二三位。從本體結(jié)構(gòu)、智能感知、驅(qū)動(dòng)控制三個(gè)技術(shù)分支來看,本田的專利申請(qǐng)數(shù)量均排在全球第一,優(yōu)必選科技為全球第二。